|

Roberto Marinho na foto da capa do livro promocional assinado por seu empregado Pedro Bial.

|

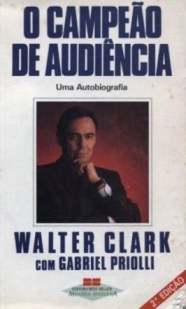

Ainda que não tivesse sido esse o objetivo de sua autobiografia, na

qual relatou há 19 anos a incrível trajetória que o transformara no

todo-poderoso senhor, por mais de uma década, da quarta rede comercial

de televisão do mundo, Walter Clark acabou por oferecer no livro – O campeão de audiência,

que teve o jornalista Gabriel Priolli como coautor, Editora Best

Seller, 1991 – uma contribuição importante para a compreensão das

relações muito especiais entre a TV Globo e o regime militar à sombra do

qual floresceu. Além de rejeitar a conhecida imagem da emissora como

uma espécie de porta-voz do “Brasil Grande” do ditador Médici, ele

garantia nunca ter visto Roberto Marinho “se humilhar diante de quem

quer que fosse, milico ou não, presidente da República ou não. Ao

contrário, é uma altivez que fica sempre no limite da arrogância”.

Clark

referia-se à suposta independência do dono da Globo por “manter em

torno de si homens de esquerda em cargos importantes” (citava Franklin

de Oliveira, Evandro Carlos de Andrade e Henrique Caban), inclusive

depois que o SNI ampliou a pressão contra os dois últimos, com acusações

contidas numa fita de vídeo que o dono da Globo fora convocado a

assistir em companhia de Clark e Armando Nogueira. Explicitamente,

admitia apenas que o regime “incomodava” a Globo, que enfrentou “o mesmo

gosto amargo da censura, das intimidações, das impossibilidades que

todo mundo sentiu: imprensa, rádio, televisão, as artes, a universidade,

a cultura”. Claramente na defensiva, o autor mostrava-se ressentido

com os que o culpavam – na própria Globo e mais até do que Marinho –

pela submissão ao regime militar. Mas ao passar das opiniões subjetivas

aos fatos concretos, acabava por confirmar o que pretendia desmentir: a

docilidade das tevês (em particular a sua), em parte resultante do

caráter precário das concessões de canais pelo governo, tinha uma longa

história e já o atropelara antes, na TV Rio.

Clark

referia-se à suposta independência do dono da Globo por “manter em

torno de si homens de esquerda em cargos importantes” (citava Franklin

de Oliveira, Evandro Carlos de Andrade e Henrique Caban), inclusive

depois que o SNI ampliou a pressão contra os dois últimos, com acusações

contidas numa fita de vídeo que o dono da Globo fora convocado a

assistir em companhia de Clark e Armando Nogueira. Explicitamente,

admitia apenas que o regime “incomodava” a Globo, que enfrentou “o mesmo

gosto amargo da censura, das intimidações, das impossibilidades que

todo mundo sentiu: imprensa, rádio, televisão, as artes, a universidade,

a cultura”. Claramente na defensiva, o autor mostrava-se ressentido

com os que o culpavam – na própria Globo e mais até do que Marinho –

pela submissão ao regime militar. Mas ao passar das opiniões subjetivas

aos fatos concretos, acabava por confirmar o que pretendia desmentir: a

docilidade das tevês (em particular a sua), em parte resultante do

caráter precário das concessões de canais pelo governo, tinha uma longa

história e já o atropelara antes, na TV Rio.

Essa emissora, na qual também foi autoridade máxima (com o título

nominal de “diretor comercial”), Clark submeteu-se, sem reação, ao

assalto dos lacerdistas – liderados pelo empresário Abraham Medina,

fazendo valer a condição de patrocinador de programas – no episódio da

tomada do Forte de Copacabana, em 1964. Posteriormente, conseguiu o

prodígio de entregar-se tanto ao governo estadual como ao federal, até

mesmo depois do desafio do governador Carlos Lacerda ao presidente

Castelo Branco. Clark confessou ter retirado do ar programas de Carlos

Heitor Cony e Roberto Campos para satisfazer o coronel Gustavo Borges,

chefe de Polícia do Rio, que o chantageava com a ameaça de mudar o

horário da novela “O direito de nascer”, líder de audiência.

Da promiscuidade à cumplicidade

Não por acaso, a experiência da Globo acabaria por extremar a tendência

à acomodação, a ponto de Clark contratar um ex-diretor da censura (“o

Otati”) para “ler tudo que ia para o ar” e, pior ainda, uma “assessoria

especial” para cortejar o poder, formada pelo general Paiva Chaves,

pelo civil linha-dura Edgardo Manoel Erickson (“pelego dos milicos”,

conforme disse) e mais “uns cinco ou seis funcionários”. O episódio que

aparentemente o convenceu a ir tão longe chegava a ser cômico: um

certo coronel Lourenço, do Dentel, tinha tirado a estação do ar em

1969, convocando Clark ao Ministério da Guerra, porque Ibrahim Sued, na

esperança de agradar ao Planalto, divulgara uma intriga plantada pelo

grupo do general Jaime Portela, então na conspiração do “governo

paralelo” juntamente com dona Yolanda Costa e Silva. Ibrahim foi preso e

Clark aprendeu a lição depois de levar um pito do coronel Athos,

“homem de Sylvio Frota”.

Além da pretensa altivez de Marinho, impressionaram Clark a

“integridade”, a “honestidade” e o “patriotismo” do general Garrastazu

Médici, que depois de 1974 passara a frequentar seu gabinete na Globo

para ver futebol aos domingos. Muita gente apanhava e morria nos

cárceres da ditadura, mas para ele isso não podia, de forma alguma, ser

coisa do ditador Médici: “Tenho a impressão de que ele não se envolveu

com nenhum excesso, nenhuma violência do regime.”

De quem era, então, a responsabilidade? “Foi coisa dos caras da Segunda

Seção do Exército, do SNI, do Cenimar, do Cisa, a turma da segurança. E

era tudo na faixa de major, tenente-coronel.” Pronto a absolver os

poderosos, frequentadores de seu gabinete (até mesmo o general Ednardo

D’Ávila‚ chamado no livro de “figura agradável”), e a condenar apenas o

guarda da esquina, obscuro, Clark comete o disparate de afirmar que “a

censura e as pressões não eram feitas pelos generais”, mas por “gente

como o Augusto”, beque do Vasco que virou agente do Dops. Mas se era

assim, por que submeter-se a eles?

O autor recorreu ainda a outra desculpa para justificar o adesismo e o

ufanismo tão escancarados na ocasião pela rede dos Marinho: “A Globo

não fazia diferente dos outros.” E mais: “Se o Estadão não conseguia enfrentar o regime, se a Veja

não conseguia, como é que a Globo, sendo uma concessão do Estado,

conseguiria resistir à censura, às pressões?” O problema, para os

críticos de Clark dentro da própria emissora, é que ela, como ele,

parecia preferir aquela filosofia de que se o estupro é inevitável só

resta relaxar e aproveitar. Daí os comerciais da Aerp (Clark alega que

foram feitos para evitar uma “Voz do Brasil” na tevê, projeto de um

certo coronel Aguiar), as coberturas patrióticas de eventos militares

(Olimpíadas do Exército e o resto), as baboseiras ufanistas de Amaral

Neto. “Era o preço que pagávamos para fazer outras coisas”, alegou. Não

se deu ao trabalho de explicar que coisas eram essas. E ele mesmo

admitiu na autobiografia que o apregoado Padrão Globo de Qualidade

“acabou passando por vitrine de um regime com o qual os profissionais da

TV Globo jamais concordaram”.

|

| Clark, numa capa da Veja em 1971. |

A Globo devia ao regime, como ficou claro no relato de Clark, até mesmo

a introdução da tevê em cores – imposta pelo ministro das

Comunicações, coronel Higino Corsetti, sabe Deus para atender a que

lobby multinacional. Mas a intimidade promíscua com o regime foi mais

longe, a ponto de compartilhar com o SNI os serviços clandestinos do

“despachante” encarregado de liberar contrabandos na Alfândega: para a

empresa, equipamentos de tevê; e para os militares da espionagem

oficial, sofisticados aparelhos de escuta ilegal. Graças a isso, Clark

podia desfrutar estranhas sessões de lazer como a conversa com um tal

general Antônio Marques, pressuroso em exibir foto tirada no escuro de

um cinema (com equipamento infravermelho) e identificar o personagem em

cena comprometedora como dom Ivo Lorsheiter, progressista odiado pela

linha dura militar.

Para Armando, “uma questão de realismo”

O autor defendeu no livro tudo o que fez para “afagar o regime”

(expressão dele) e investiu contra os que o acusavam de “puxar o saco

dos militares” (também expressão dele). Para fazer autocensura, revelou,

tinha importantes aliados internos, com destaque especial para o papel

do diretor de Jornalismo, Armando Nogueira. Por “questão de realismo”,

por exemplo, Armando e ele tomavam “muito cuidado” para não trombar

“com o regime nem com Roberto Marinho”. Mas o leitor tropeça nas

contradições da narrativa, entre elas a ambiguidade em relação ao

ex-amigo J. B. (Boni) de Oliveira Sobrinho – acusado de fazer vista

grossa quando Dias Gomes e outros enfiavam “coisas nos textos que

certamente iam dar problemas”, mas também de cumplicidade com os

militares para destruir o próprio Clark (“lá por 1976, Laís, a mulher do

Boni, foi me denunciar para o pessoal do SNI, que ela conhecia,

dizendo que eu era um toxicômano perigoso”).

|

Amoral Nato, digo, Amaral Neto, o repórter… da ditadura.

|

Não é preciso inteligência privilegiada para perceber que o jogo de

cumplicidade com o regime confundia-se com a luta interna pelo poder

dentro da Globo, arbitrada por Marinho e envolvendo não apenas Clark e

Boni, mas também o segundo escalão: Joe Wallach, que representava o

Grupo Time Life, segundo ele mesmo; José Ulisses Alvarez Arce; e, em

especial, o diretor de Jornalismo Armando Nogueira. Esse último é

pintado no livro como incompetente, preguiçoso e traiçoeiro. Em meio à

guerra, as reuniões do conselho de direção nas manhãs de segunda-feira

tornaram-se um inferno, em generalizado clima de intriga e discórdia,

com todo mundo brigando com todo mundo. O dinheiro farto que todos

ganhavam, contou Clark, “era como veneno, especialmente nas mãos das

mulheres”. Munidas de talões de cheque, elas estrelavam “um festival de nouveau-richismo,

pretensão e falta de educação”. Acusado de consumir drogas, Clark

defendeu-se ao encarar a prática como generalizada: “A cocaína era

chique nas festas intelecto-sociais e seu consumo, bastante disseminado,

mas resolveram me transformar em drogado.”

Quando Marinho decidiu tomar “o brinquedo de volta” – ou seja,

recuperar o controle da Globo, que “tinha emprestado para uns garotos

mais moços brincarem” – uma das mãos firmemente agarradas ao tapete de

Clark, segundo o livro, foi a do ministro da Justiça, Armando Falcão,

“tipo deletério, que adorava fazer intrigas, dizer que éramos todos

comunistas, drogados, os piores elementos”. No relato aparece um Roberto

Marinho bem mais coerente na conspícua (e promíscua) aliança com o

regime do que o autor chega a reconhecer explicitamente – tanto que o

episódio no qual Clark é afinal defenestrado mistura, de forma

reveladora, a disputa pelo poder no regime militar com aquela que se

processava na Globo, escancarando as relações perigosas entre o governo e

a rede de tevê consolidada à sombra do autoritarismo.

O autor nega que o motivo de sua saída tenha sido, como se propalou na

época, seu comportamento pessoal pouco ortodoxo (em razão de excessos

alcoólicos) numa festinha com poderosos de Brasília. O livro atribuiu a

demissão à queda de braço com o regime, que exigia o expurgo na Rede

Globo da afiliada paranaense de Paulo Pimentel, político que rompera com

o antigo protetor, ministro Ney Braga, e ainda era desafeto do chefe

do SNI, general João Baptista Figueiredo, então a caminho da

Presidência. Se assim foi, faltou a Clark reconhecer ter sido demitido

na primeira vez em que de fato ousava contrariar os donos do poder. “Eu

argumentava”, escreveu ele “que o governo tinha o poder concedente dos

canais de rádio e tevê e, se quisesse atingir o Paulo [Pimentel],

que cassasse a sua concessão e enfrentasse o desgaste político”. Mas

Marinho, pragmático, pensava diferente, talvez sintonizado, naquele

sombrio ano de 1977, com o clima incerto gerado por mais uma

demonstração de força do regime, o Pacote de Abril.

|

| Amigos, amigos, negócios à parte: James Baldwin, Wallach, Clark e Boni (em pé); Arce e Armando Nogueira (sentados). |

Até veto de música no festival da canção

Clark nem sequer notou a semelhança desse episódio com tantos outros

que marcaram a aliança promíscua da Globo com o poder – e nos quais ela

se limitara a acatar a vontade do regime. Alguns de tais episódios,

envolvendo a tevê e autoridades militares, desfilaram ao longo do livro O campeão de audiência:

o ataque do general Muricy a um documentário da CBS (para ele,

“subversivo”) sobre o Vietnã, comprado ironicamente pelo norte-americano

Wallach, do Time Life; o Jornal Nacional, no terceiro dia de sua

existência, proibido por um coronel (Manoel Tavares) do gabinete do

general Lira Tavares (membro da Junta que tomara o poder) de noticiar o

sequestro do embaixador dos EUA e a doença de Costa e Silva, os dois

principais assuntos; o aviso do general Sizeno Sarmento de que as

músicas “Caminhando” e “América, América” estavam proibidas de ganhar o

Festival Internacional da Canção; a ordem do general Orlando Geisel

para as patriotadas de Amaral Neto serem incluídas no horário nobre; a

prisão do próprio Clark pelo Dops no dia do Ato 5, por ordem do coronel

Luís França (em represália por ter ele discutido com o motorista do

militar num incidente de trânsito).

|

| Marinho andava de braço dado com o ditador Figueiredo. |

Enfim, a especialidade da Globo era acomodar-se a cada situação. A

acomodação prevaleceu ainda no dia da queda de Clark. Ele aceitou sem

discutir o prêmio de consolação (US$2 milhões) oferecido por Marinho. E

limitou-se a encomendar o texto da carta de demissão (“em alto estilo…

literário”) ao amigo Otto Lara Resende, suficientemente versátil para

também escrever em seguida a resposta na qual o dono da Globo agradeceu

os serviços prestados pelo demissionário (quatro anos depois Otto

aceitaria também a missão de fazer o prefácio do livro O campeão de audiência).

A demissão é uma espécie de anticlímax da autobiografia, na qual o

autor assumiu compulsivamente a responsabilidade pelas iniciativas

bem-sucedidas da Globo, declarou-se adepto de programas de qualidade

(mas o salto de audiência veio com os popularescos de baixo nível, de

Raul Longras, Chacrinha, Dercy Gonçalves etc., bem na linha da atual

pornografia BBB) e atribuiu o mal feito a outros – como os que

mantiveram elevado o faturamento e a liderança absoluta de audiência nos

anos seguintes, enquanto o próprio Clark, que na Globo tinha o maior

salário do mundo (clique aqui para ler a notícia no New York Times

sobre a demissão do brasileiro com o maior salário do mundo) e

frequentava presidentes e ministros, descia ao fundo do poço, de

fracasso em fracasso (como diretor de duas tevês, logo demitido, e

produtor de dois filmes nos quais sequer se reconheceu sua contribuição,

mais um espetáculo teatral altamente deficitário).

“Em 14 anos, depois de minha saída, o que houve de realmente novo?”,

perguntou o autor naquele ano de 1991, referindo-se à Globo. Pouca

coisa, talvez. Hoje, com a perda crescente de audiência para os

concorrentes e sem os privilégios garantidos nos 20 anos de ditadura

militar, ela está condenada a conformar-se com as regras da democracia e

da competição. E passa a valer para a Globo a amarga reflexão pessoal

de Clark no livro: “Não se deve cultivar excessivamente o poder,

pendurar-se emocionalmente nele, porque um belo dia o poder acaba e o

dia seguinte é terrível.”

Argemiro Ferreira em seu blog, texto publicado em 3/4/2010

No Limpinho&Cheiroso

.jpg)

Nenhum comentário:

Postar um comentário